Fran Lebowitz, un disparo de madrugada

[Publiqué este texto –dos entregas– en la revista XL Dominical en febrero del 2021. Tusquets acaba de sacar a la venta Un día cualquiera en Nueva York, la fusión de Vida metropolitana y Ciencias sociales]

I

Escuché alabanzas sobre un documental que alojaba

Netflix y que trataba, básicamente, sobre una mujer mayor que hablaba sin pausa

sobre Nueva York, en una mini serie dirigida por Martin Scorsese, y cuya

verborrea estaba hecha de ácido sulfúrico: Fran Lebowitz. ¿Fran Lebowitz? Antes

de sentarme ante la pantalla y escuchar el corrosivo discurso, salté a la biblioteca

en busca de un título olvidado: Vida metropolitana. Ese apellido nunca

se había ido de mi cabeza, no por Fran, sino por la fotógrafa Annie, cuyos

retratos teatralizados deseaba publicar cualquier responsable de revistas

dominicales, entre los que me encontraba de un modo menor, sin ninguna

posibilidad de pagar por aquellas instantáneas de platino. Entre ambas, una i

y una w de separación de nombre de familia: una es Lebowitz; la otra,

Leibovitz.

Encontré lo que buscaba con bastante

rapidez, lo que no siempre sucede porque las estanterías van creciendo hacia

adelante porque no pueden hacerlo hacia los lados. Unos libros tapan a los

otros, a la defensiva o protegiéndose, y allí estaba, junto a Maurice Leblanc y

Arsenio Lupin contra Herlock Sholmes. Quiera el azar que Netflix haya

resucitado a Lupin al mismo tiempo que a Fran Lebowitz; a él, como hombre negro

y, a ella, como brillante y ametralladora estrella septuagenaria. Y nótese el

burdo homenaje a Sherlock Holmes con las letras cambiadas en un libro que nunca

leí y que me tienta poco. Las bibliotecas, en su pesadez, acumulan lastres.

En cambio, sí que me metí, en su momento, en

la Vida metropolitana de esta mujer redescubierta, publicado en inglés

en 1978 (Metropolitan life) y editada en 1984 por Tusquets para la

colección Cuadernos ínfimos (número 118), que también acogía la obra de Groucho

Marx y la de Woody Allen. ¿Casualidad? De ninguna manera: buen ojo de los

editores. Tres humoristas, y el humor manifestándose de distintas maneras. El

de Lebowitz es un disparo de madrugada.

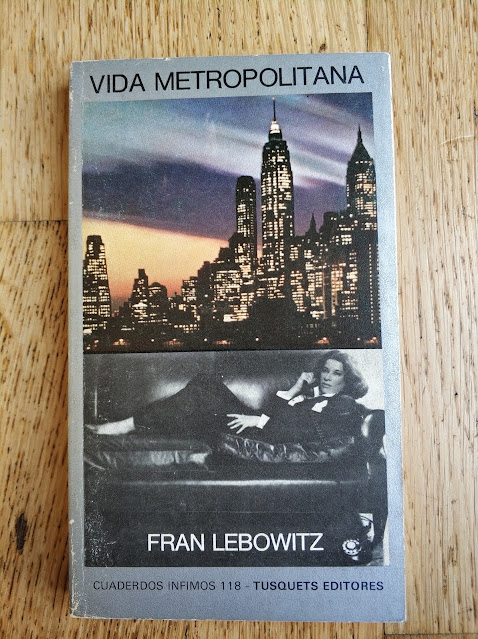

La portada estaba partida: arriba Manhattan

iluminada; debajo, en blanco y negro, una mujer de rasgos faciales prominentes con

un cierto aire a Barbra Streisand, versión malhumorada, tumbada en un sofá de

piel y vestida con pantalón y chaqueta oscuros, camisa blanca y pequeños

gemelos, la pajarita desabrochada y en la mano derecha y, a la altura de la

oreja, un teléfono. La fotografía, en realidad, tenía una segunda parte, no

publicada en esa diminuta portada: si se seguía el larguísimo sofá, al otro

lado estaba, sentado muy tieso, envarado, el director de cine John Waters con

otro teléfono de baquelita y vestido también de gala. Y de ahí el error en la

contraportada de Vida metropolitana, que atribuye la autoría de la imagen

a John Waters, si bien es de Cris Alexander. Waters la entrevistaba en

septiembre de 1981 para Andy Warhol’s Interview, donde ella escribía.

Esa foto en el sofá, donde parece que está a punto de ir a una fiesta o recién llegada, es verdaderamente Lebowitz o, al menos, la imagen que sugiere. Sin saber nada sobre ella y 35 antes del espectáculo de Netflix, la había imaginado, al leer Vida metropolitana, como una sofisticada escritora que iba cóctel en cóctel soltando maledicencias a lo Truman Capote o Dorothy Parker, con la que a veces se la ha comparado. Aunque el Nueva York de los 70, con el Bronx en llamas, poco tuviera que ver con el de Parker de los años 20 o el de Capote de los 60.

En la introducción del libro, que es una recopilación de artículos, escribe: “9.30 de la noche. Salgo a cenar con un grupo de gente entre la que se encuentran dos modelos, un fotógrafo de modas, el representante de un fotógrafo de modas, y un director artístico. Me dedico casi exclusivamente al director artístico –atraída hacia él en gran medida porque es quien conoce más palabras”. Ese cóctel de ironía, angostura, crueldad y naranja amarga.

No se ha dicho aún el título de ese

documento airado que emite Netflix y en el que Fran Lebowitz es redescubierta,

o descubierta al mundo no neoyorquino, que, por más que asombren los habitantes

de la metrópolis, no es el mundo entero. Supongamos que Nueva York es una

ciudad es el horrible y poco seductor título, adaptación de Pretend it’s

a city. La dinámica es sencilla: Lebowitz habla, habla y habla. Y Martin

Scorsese, ríe, ríe y ríe. Se supone que dirige, pero yo lo veo reír tanto que

en cada episodio estoy a punto de llamar a una ambulancia. Scorsese se carcajea

bordeando la apoplejía, y después de cada andanada de la cuentacuentos

anfetamínica espero, como un resorte, la risa del director. Se ha inventado la

serie para pasarlo bien. Y funciona porque él es el primer espectador, y, a la

vez, cada uno de los espectadores. Verlo troncharse hace feliz.

Da que pensar que un entretenimiento local

–aunque Nueva York sea universal– y una desconocida –fuera de su hábitat– sean

motivos de interés planetario. Y reconforta que atraiga solo con el discurso –sin

la pornografía verbal de los realities y las miserias personales– a

miles y miles de televidentes que, primera vez, saben de ella, aunque sea una

leyenda de la noche de Manhattan y una escritora que dejó de escribir,

destripadora de la vida cotidiana en revistas y que solo publicó dos libros

satíricos para adultos y uno infantil. El dúo Scorsese-Lebowitz se estrenó con

el documental Public speaking en el 2010.

¿Qué hace Lebowitz?, ¿monólogos? Diría que

no. Es una conversadora, una tertuliana (en la concepción antigua), una

improvisadora con historias bien aprendidas. No creo que haya guion, sino una

capacidad innata para la gracia y la mala baba. El montaje alterna funciones en

teatros –para mí, lo mejor y más auténtico, con respuestas fulgurantes a las

preguntas de los asistentes–, apariciones en la tele con Alec Baldwin y Spike

Lee, diatribas desde una gigantesca maqueta de la ciudad situada en el Museo de

arte de Queens y charlas en el club The Players, donde responde a las preguntas

de Scorsese en compañía de otro hombre, anónimo y de espaldas, lo que es inquietante.

Lebowitz construye relatos de palabra

sobre el Nueva York que se fue y disfrutó y temió, sobre el nauseabundo olor

del metro y la inutilidad de restaurar estaciones, sobre la odisea inmobiliaria

para cambiar de vivienda, sobre la tirria a los deportes, sobre la aconsejable

desinfección turística de Times Square, sobre la reivindicación del tabaco o sobre

la tiranía del móvil. Escritora que no escribe, regresa al origen del oficio como

narradora oral a la manera de una juglar rabiosa y con ganas de romper la

mandolina en la cabeza del rey. Y tiene un mérito enorme seguir ingresando un

montón de billetes como charlatana cualificada y poder permitirse en el 2017 un

apartamento valorado en tres millones de dólares.

Pasea por las calles de Manhattan con un

andar agarrotado, necesitada de un bastón o de un paraguas para abrirse paso

entre la multitud. El pelo ensortijado, la cara arrugada con dureza, las gafas

con montura de carey, las americanas grandes pero hechas a medida en Londres,

las camisas abotonadas hasta el extremo, los gemelos de oro diseñados por Alexander

Calder, los pantalones tejanos con los bajos arremangados y las botas vaqueras.

Aunque podríamos pensar en la vieja de los gatos, se trata de una mujer consciente

de su poder y construida a conciencia. Ejerce de maravilla el papel de

misántropo, pero ha tenido una vida social envidiable y conoció a todos y la

conocieron todos. Incluso ha sido actriz de reparto en Ley y orden y El

lobo de Wall Street. ¿Su papel? Juez. ¿Acaso no es lo que hace desde que se

levanta?

Supe de ellas hace décadas con la edición en

castellano del libro Vida metropolitana y la he reencontrado como

oráculo de la bancarrota moral en Pretend it’s a city, grabada antes de

la pandemia. ¿Habrá segunda temporada? El fin del mundo necesita una cronista.

Comentarios

Publicar un comentario